Nd/Cr:YAGセラミックの主な光学特性

1)広い帯域を吸収し、レーザーに変換可能

2)実効的蛍光寿命が長くなる。

3)実効的誘導放出断面積が大きい。

4)高温での温度特性が非常によくなる。

スペクトル幅の増大

5)フォノン補助クロス緩和

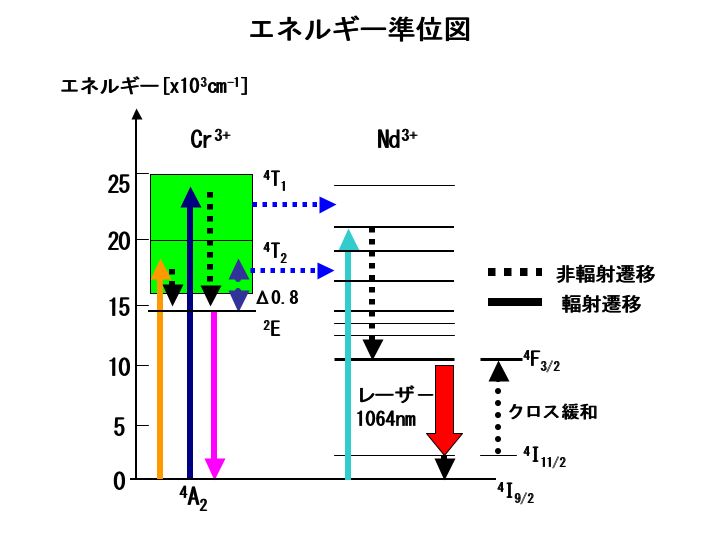

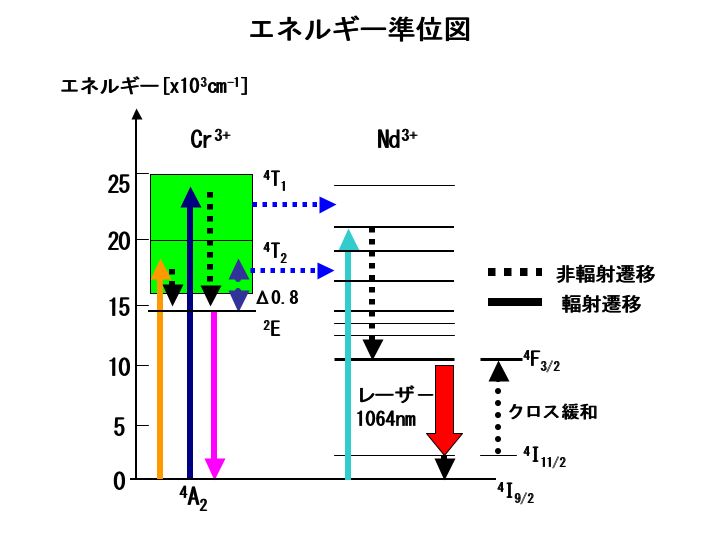

Nd/Cr:YAGセラミックのエネルギーダイアグラムを下図に示す。

光学特性は常識を覆す特異性能を持つ。

ここで重要な事項は、レーザー動作の原理である。YAGとはイットリウム・アルミニウム・ガリウム・ガーネットの略である。

宝石の一種で、人工的につくられたものである。これにNdとCrが添加されている。セラミックとは、いわゆる陶器でありお茶碗と同じである。ただし、レーザー材料としては、光の波長に対して透明である必要がある。10ミクロン程度のNd:YAG結晶の塊が集まり、セラミックを形成している。

2002年当時、Nd:YAGでのロッド型レーザーの発振実験に成功し、さて、次の段階でどうやって変換効率を改善しようか

という検討を行っていた最中であった。

SpringerのKoehner 著Solid−State Laser に掲載されていたNd/Cr:GSGG材料に白羽の矢が立った。

Nd:YAGにCrを添加できないか?という議論が持ち上がった。

まず、Nd/Cr:YAGの粉の状態でのCr増感作用があるかどうかを自分たちのグループで確認し、増感作用を確認した。

言っておくが、Nd/Cr:YAGのNd蛍光寿命の計測と理論的検討に関して、1965年のTailor

のProceedingが最古と思われるが、Cr寿命計測が中心であり、当時Ndの1ミクロンの蛍光は観測されていない。その後、フランス、米国などでも同様の研究成果が発表されている。Ndの1ミクロン蛍光について計測したのは、阪大の中塚、藤岡氏が初めてである。これらは過去Cr3+の価数制御が困難であったためと思われる。

その後、実際のCr3+を添加したNd:YAGセラミックの開発に着手した。

1)われわれのグループは、当初、エネルギー遷移の過程を以下のように考えていた。

単純にいうとNd3+/Cr3+:YAGとNd3+/Cr3+:GSGGのエネルギー遷移過程は同じであるというように誤解していた。

つまり、

Ndイオンに吸収された太陽光は、Ndの反転分布を形成する。

Crに吸収された太陽光は、直ぐにNdイオンにエネルギーを移してNdの反転分布を補助する。

というように誤解していた。

ところが、SpringerのKoehner著Solid−State Lasersシリーズには、Nd/Cr:YAGは、Crの2Eのエネルギー準位は

Ndのエネルギー準位とずれているため、そこからは効率よくエネルギーを受け渡せない、と記述してある。(これは正しい。)

そのため、Nd/Cr:YAGはCrイオンの増感効果は小さい、と書いてあった。それは、Nd/Cr:YAGの開発を始めてから後でわかったことである。しかし、この内容は、阪大の中塚、藤岡氏が得た実験結果と矛盾していた。

そのような経緯があり、よく理解が進まないまま研究は続けられた。

筆者がレーザー発振実験を行い、レーザー発振に世界で初めて成功した。これが2002年の秋である。

エネルギー遷移過程は光である、という議論も出たか、この説明には矛盾があり、この過程ではNdの蛍光寿命が変化しない。しかも、原子系での光の吸収を考えると、Cr近隣のNdへ効率よくエネルギーを渡せない。

やはり、電気双極子同士の非輻射遷移によるエネルギーではないか?という話に立ち戻った。

しかし、またもや問題が生ずる。

単純な電気双極子相互作用モデルでは、遷移時間はfsオーダーである。よって、Cr蛍光寿命は極端に短くなる。

しかしながら、Crの蛍光寿命はずっと長く、数100us-1msであった。明らかにこれでは理論的に矛盾している。

SpringerのKoehnerの教科書に書いてあるように、変換効率が悪いのではないか?という憶測もよぎっていたが、藤岡氏の実験結果を信じ、10cmの長いロッドを製作し、ファイバーのように端面から励起光を注入して発振実験を行い、最終的に変換効率43%を得た。これは、模擬太陽光の全スペクトル成分に対するレーザー出力である。

結果として、SpringerのKoehner 著Solid−State Laserシリーズに書かれてある、”Nd/Cr:YAGではエネルギー遷移効率が低い”という結論が、実は、誤りであったことが明らかになった。

その変換効率が後で議論の的となる。その高効率を説明する理論がそれまでなかったため(今では存在する)に憶測を呼ぶことになる。例えば、入力エネルギーの計測の誤りとか、入力スペクトルが近赤外成分がなくなっている等の主張をする者も現れるのであるが。

結局、今まで考えられてきたエネルギー遷移理論は誤りであり、米国のHong氏の論文の記述が正しいという結論になった。

要するに、エネルギー遷移過程は、電気双極子同士の非輻射遷移で生じているのでなく、主に電子−フォノン結合と電子による双極子遷移である。エネルギー遷移は、2Eからでなく、主に4T1や4T2の熱電子結合準位からNdへエネルギーの受け渡しが行われる。

この考えを用いると、初めてCrやNdの1msの長いエネルギー遷移時間を説明することができる。

さらに、後述するいろいろな効果やフォノン補助クロス緩和効果の説明ができるようになる。

このフォノンを介するエネルギー遷移は、ナノフォト二クスの分野でもうすでに理論化されている。

しかも、アレキサンドライトとCr:YAGは同様のエネルギーシステムであり、すでにそのエネルギー遷移メカニズムは明らかになっており、SpringerのKoehnerの教科書に書いてある。

これは、良い教訓である。良く自分自身のリテラシーが働かなければならないということである。

教科書もしくは論文の内容を精査しないで否定しながら議論を進める人がよくいるが、そのような人たちは”要注意”である。他人の意見はつねに話半分(正しいかどうか分からない)である。特に特に若い人に向けて言うが、科学者の正しい態度として、新しい結果が得られた時、まず、頭ごなしに否定するのでなく、仮説は仮説の段階でいいので、実験的証拠を提示し、それは合っている、もしくは、誤りである、ということを自分できちんと確認してから、最終的な結論を出すべきである。

そうしなければ、出口のない迷宮を永遠にさまよわなければならない。

”要注意”の人たちは、無理やりの仮説をそのときそのときに当てはめて説明しようとするが、もしもその場をしのいだとしても最終的に待っているのは、研究の停滞やその他の良くないことである。この辺りは日ごろの精神の有様(人間性)が試される、といったところである。

他人の意見をそのままうのみにして、後々、その人の主張が誤りであったと分かった時、特にそれが良い結論であった時には、一体誰が損をして誰が得をするのか?ということを、真剣に考えていただきたい。その間の失われた貴重な時間は永遠に戻ってこないのである。

参考文献

[1] W. Koechner: Solid-State Laser Engineering (Springer, Heidelberg, 1996) p. 49.

[2] P. Hong, X. X. Zhang, C. W. Struck, and B. Di Bartolo, J. App. Phys. 78 (1995) 4659.

[3]斉木敏治、戸田泰則著、“ナノスケールの光物性”、オーム社、pp.63-65.

捕捉説明

1)これはクロス緩和効果でない、という強硬な主張が今日見受けられる。

彼等の主張はCrからNdへのエネルギー委譲速度が温度によって増加するからだという。

しかし、検討してみれは多くの矛盾がある。

矛盾点

1、CrからNdへのエネルギー委譲速度が温度によって増加する物理的な要因が一切ない。

イオン原子間距離にのみ依存するのが当然。

2、レーザー利得は励起強度が低いときは温度に対して一定である。佐伯、舟橋論文Optics.

Comm.参照。

3、τFが短くなるのと同時にτCrが減少している。この比率はどんな温度でもあるCr、Nd濃度に対して一定である。この比率が遷移速度を決めている。

τFが短くなる=/(等しくない)遷移速度が速くなるである。

4、もし彼等の主張が仮に正しければ、逆に蛍光寿命は短くなる。(実験では長くなっている)

1msはCrの蛍光寿命(=Ndイオンの実効蛍光寿命、Crとシンクロしている)でこれが温度によって短くなるのは彼等も認めることであるにもかかわらす、理解していない。

5、遷移速度が速くなるだけでエネルギー変換効率が1光子=1光子遷移の限界である40数%を超えることはない(当然である)説明不可。

結論

上の主張には多くの矛盾があるので誤りである。そういう誤った危険な主張は今後一切すべきでない。

彼等(数人の日本人等)は、ひょっとして説明の付かなかったことをなかったことにした(データの改ざん)のではないか?今日当たり前のように温度に対する蛍光寿命の増加が観測されているが?一体どういうことなのか?